中学生の女の子。

豊かに歌う心をもち、頭はとてもいい。

とっても温和でやさしい心の持ち主。

彼女が今ぶつかっている壁は自動化です。

自動化については先頭に番号のついたコラムを読んでみてください。

(番号のついているコラムはまだまだつづくので、今後さらにくわしく説明するかもしれません。)

自動化をするには、ひとつひとつの作業をある程度なれるまで正確にくりかえす必要があります。

彼女は今、それをくりかえすことを選んでいません。

彼女と時間をかけて話すと、「やっている」と言います。しかし、私の前でそれを披露してもらうと、まったくちがう練習になっているのです。

注意すべきところ、モニターすべき内容、何のためにやっているかの目的、これをはっきりさせ続けていくことについて、彼女の視点は別のところに向いているのです。

実は、わたしも経験してきたことなので良くわかるのです。

音楽大学時代、ピアノについてど素人だった私は、脱力が何たるかわかっていませんでした。

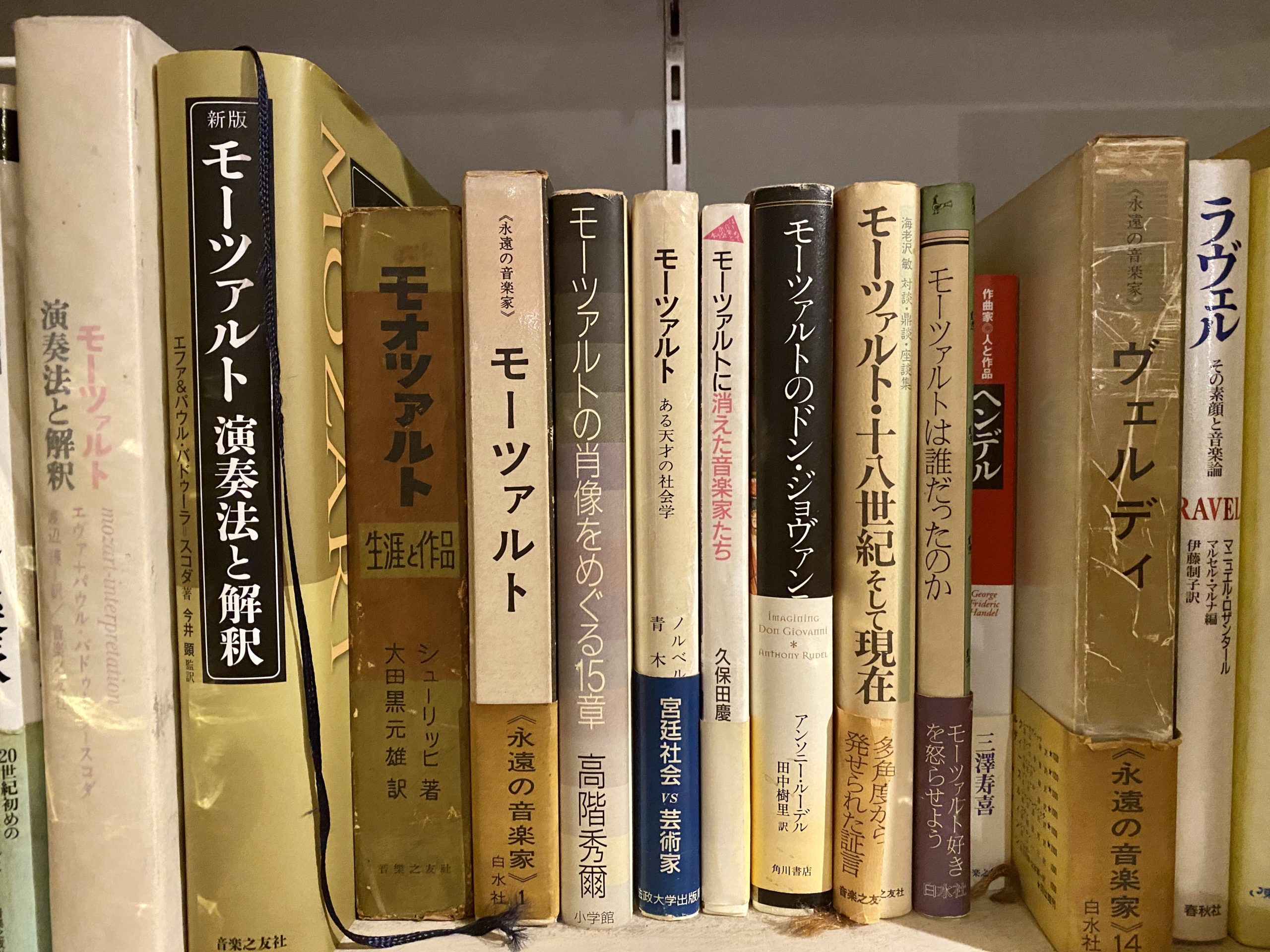

大学の図書館で演奏法の本を読みあさり、それでもたりなければヤマザキパンの日払い夜勤にバイトに行って本をたくさん買っては読んでいました。

しかし、どの本もくわしく書かれているのですが、なぜか、何となくしかわからないのです。

何度読んでも部分的にしか理解できず、全体をしっかり理解することはできなかったのです。

その結果、次から次にもっと知識をもとめて、次の本をさがしては読んでいました。

このときに起きていた、「何となくわかるが、完璧にはわからない」という事象について、そのときの自分はこう考えていたのです。

「頭で理解できれば、それを実行にうつせばいい。」

「一部分がわかればとりあえずそれをやってみよう。そうすれば解決に近づくはずだ。」

その2つの考えをもとに、弾きにくいと感じるいろんな部分の練習、曲の練習をしました。

実際に練習をしていると、気づきや発見がありました。

突然降ってきたようにアイデアがわいてきて、今まで大変だった部分が楽に弾けるようになるのです。

ある日は、全体を羽が生えたように楽に弾くことができ、1曲弾き終わって楽に弾けるとはこういうことか?、とうれしすぎて震えたこともありました。

またある日には、出したかった音色が思い通りに出てきて、これまた自分の音に感動してしまって、涙することもありました。

しかし、それはいつも長く続かないのです。

長くて数日、短ければ、1日未満で、それができなくなってしまうのです。

しかし、私も学習します。

そのうちうまく行っている時の感覚を、膨大にメモすることを始めました。

そのメモをいつも読み、翌日に練習をするのです。

それでも、なかなか学びのスピードを劇的に上げることはできませんでした。

当たり前のことですが、音楽大学に入って基礎の練習や基礎の技術など、どんな先生も教えてくれるはずがないのです。

専門的なことを勉強する機関ですから。

私は、結果、独学で学ぶしかなかったのです。

経験の少ない独学とは、多くの場合、遠回りでゴールに行くようなものです。

しかし、ある日、突然その日が来ました。

なぜうまくいかないか?どうしたらうまくいくか、なぜか答えが全部わかってしまっていたのです。

うまく弾ける人、脱力をスムーズにできる人、から見れば簡単なことかもしれませんが、私には以下のような問題点ががありました。

・意識すべきことを連続して行なっていない。力を抜くにしても、弾き始める前に意識はするが、弾き始めると、意識は別のところに飛んでしまっている。しかし、自分は意識していると思い込んでしまっている。

・部分的な練習をするにあたって、指の動きや手の位置など目で見える範囲のことには細心の注意を払っているが、結果である音を、聴いているつもりになっている。

ほかにいくつもあるのですが、この文章書いている今、夜遅い時間で眠くなってきたので(笑)結論を急ぎます。

要は、「問題を解決する方法を見つけることに集中している」「見つけた解決法を実行している」のですが、結果(音楽)を十分に参照していなかったのです。

結果とは、打鍵した瞬間に音として生を受け、生まれてきて、自分が聴き終わると同時に死んでしまう音のことです。

(音は鳴り終わったら死ぬのではありません。聴くのをやめたときに死ぬのです。)

じつは音を聴いているつもりになっていたのです。

なぜなら、たくさんの本に音を聴くことの大切さが説かれていたからです。

しかし、具体的に音をどう聴くのか書いている本は、ほとんどありませんんでした。

ピアノの音を聴く時、弾きはじめに鳴る最初の一番大きな音は、ハンマーが弦を叩く打撃音です。

(もちろん、鍵盤の上から指をふり下ろせば鍵盤と指がぶつかる打撃音も事前にあります。)

ハンマーが弦をたたくと同時に、弦がふるえはじめ、それが響板やフレーム、木枠へとつたわっていくのです。

なんどか聴きわける練習をすれば、1つ1つの音は、いくつもの物理音の集合なんだとわかります。

なぜなら、

指が鍵盤にふれる時の音

アクションが接触し合いながらうごくときの動作音

ハンマーが弦をたたく打撃音

弦が空気を振動させることによる音色

その振動に共鳴する響板

ほぼ同時に共鳴するフレーム、ボデイー

というように聴き分けることができるようになるのです。

そうすると、もはやピアノの音は、様々な要素の集合体なのです。

あるていど聴き分けられるようになるまで10分もかかりません。

あるていどで十分です。

(良く調整されているピアノはそもそもアクションの雑音など出にくいからです。)

1つの音を弾いても、ただ「ポロン」と、ピアノの音が鳴っているわけではないのです。

これに気がついた時、複雑にからんでいた疑問が一気にとけていきました。

ほどけた内容を精査していきました。

1日8時間以上やりましたが、おそらく1ヶ月くらいかかったでしょうか?

軽い試行錯誤で、調整をかさね、いろんな疑問のこたえがすべて説明できるようになったのです。

人間、やっているつもりになることはよくあることです。

やっていることが本当に正しいのか、常に問いかけていく必要があるのです。

やっているつもりになって、解決したと思っている問題は、新たな問題を生むからです。

文頭に戻ります。

問題がなんであれ、「解決する意識がある」と思っているか、「現状のままで良いと思っている」か、はっきりと自分と話しあうことです。

タバコをやめたいと話しながら、タバコを出して手に持ち火をつけないでがまんしつづける友人がいます。

私は彼に言います。「まずタバコの箱を捨てたら?」

問題を解決するつもりになっているのです。

本当に解決するつもりなら、大胆な行動を瞬時に起こしましょう。

そうすれば「行動」が「人」を、羽毛のような軽さで解決にみちびきます。

解決策はいつも風のように軽やかなのです。

No responses yet